新リース会計基準への対応は待ったなし

企業会計の世界において、リース取引の会計処理は大きな変革期を迎えています。従来は賃借料として費用処理していた多くのリース取引が、新リース会計基準の導入により貸借対照表への計上が必要となりました。しかし、「自社は本当に対象企業なのか」「いつから適用が必要なのか」といった疑問をお持ちの経営者や経理担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、日本の新リース会計基準(企業会計基準第13号)の適用対象となる企業の具体的な条件を分かりやすく解説し、貴社の対応準備に役立つ実践的な情報をお届けします。

新リース適用準備の重要ポイントがまるわかり!「完全ガイドブック」のダウンロードはこちらから>>

目次

新リース会計基準の適用対象となる企業

新リース会計基準の適用が必要となる企業は、以下のいずれかの条件に該当する企業です。これらの条件は、企業の規模や社会的影響力、そして外部への情報開示責任の程度によって定められています。

上場企業およびその連結子会社・関連会社

金融商品取引法の適用を受ける上場企業は、新リース会計基準の主要な適用対象です。証券取引所に株式を上場している企業は、投資家保護の観点から、より厳格で透明性の高い会計基準の適用が求められます。重要なポイントは、親会社が上場している場合、その連結子会社や持分法適用関連会社も同様に新基準の適用対象となることです。

これは、金融商品取引法に基づき連結財務諸表を作成するにあたり、グループ全体で統一された会計処理が必要となるためです。特に、海外子会社であっても、日本の親会社の連結対象となっている場合、日本の新基準に準拠した情報提供が求められる可能性があります。

資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社

会社法第2条第6号に定める「大会社」も新リース会計基準の適用対象となります。具体的には、最終事業年度の貸借対照表において、資本金が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上のいずれかの条件を満たす会社が該当します。

大会社は、その規模の大きさから社会的影響力が大きく、取引先、金融機関、従業員など多くのステークホルダーに影響を与える存在です。そのため、より厳格な会計処理と情報開示が法的に要求されています。

会計監査人を設置している企業

会社法や金融商品取引法などの法令により会計監査人の設置が義務付けられている企業も、新リース会計基準の適用対象です。会計監査人は、企業の財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されているかを独立した立場で監査します。

監査を受ける企業は、その監査の信頼性を確保するために、最新の会計基準に準拠した財務諸表の作成が求められます。これにより、監査意見の妥当性と財務報告の信頼性が担保されることになります。

上記3つの区分に該当しない中小企業でも、IPO準備・資金調達・海外取引先との比較を意識する場合は、早めに準拠することでスムーズな説明が可能になります。

適用時期の段階的スケジュール

新リース会計基準の適用開始時期は、企業の種類によって段階的に設定されています。

上場企業については、2027年4月1日以後開始する事業年度から強制適用されます。これにより、3月決算の上場企業であれば、2027年度(2027年4月~2028年3月)から新基準での会計処理が必要となっています。

新基準による財務諸表への具体的影響

新リース会計基準の適用により、従来は賃借料として費用処理していたオペレーティングリースの多くが、使用権資産とリース負債として貸借対照表に計上されることになります。

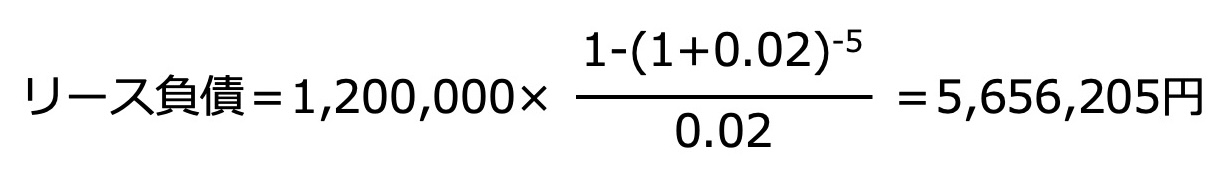

具体的な計算例を示すと、年払い120万円、契約期間5年、期末払い、割引率年2%のリース契約の場合を考えてみましょう。この場合、従来は貸借対照表に計上されていなかった565万円相当の資産と負債が新たに計上されることになります。

複数のリース契約を抱える企業では、この影響は更に大きくなる可能性があります。

中小企業への影響は限定的だが準備は重要

重要な点として、上記の条件に該当しない中小企業については、新リース会計基準の適用義務はありません。資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満で、非上場かつ会計監査人を設置していない企業は、従来通りの会計処理を継続することができます。

ただし、将来的な事業拡大や上場を見据えている企業、または取引先や金融機関からより詳細な財務情報の提供を求められている企業については、任意適用による早期導入を検討することも有効な戦略といえるでしょう。

実務対応における重要なポイント

新リース会計基準への対応は、単なる会計処理の変更にとどまらず、企業の業務プロセス全体に影響を与えます。

まず必要となるのが、リース契約の全件洗い出しと台帳の整備です。建物、車両、機器、ソフトウェアなど、様々な資産のリース契約を体系的に管理し、契約条件、期間、支払条件などの詳細情報を正確に把握する必要があります。

次に、割引率の決定プロセスの整備が重要です。リース負債の計算には適切な割引率が必要であり、多くの場合、企業の増分借入利子率が使用されます。この割引率の決定方法を事前に確立し、一貫した適用を行うことが求められます。さらに、期中の契約変更、追加、解約などの処理についても、適切な業務フローとシステム対応が必要となります。

新リース会計基準完全対応!multibookリース資産管理機能のサービス紹介資料はこちら>>

効率的なシステム対応の重要性

新リース会計基準への対応において、手作業による管理は現実的ではありません。複数のリース契約を抱える企業では、使用権資産の減価償却計算、リース負債の利息計算、各種仕訳の生成など、膨大な計算処理が発生します。

クラウドベースのリース資産管理システムを活用することで、リース契約の登録から会計処理、財務報告まで一連の業務を自動化し、正確性と効率性を同時に実現することが可能です。特に、連結決算を行う企業グループでは、統一されたシステム基盤での管理が不可欠となります。

新リース会計基準適用に向けたmultibookのワンストップ支援サービス

2027年4月の新リース会計基準適用に向けた各段階において、multibookはワンストップで必要なサービスをご提供いたします。

新リース会計基準アドバイザリーサービス

新基準への適用に関する具体的なアドバイスや進め方を提案し、企業の導入計画をサポートします。

適用対象契約の洗い出しサポート

対象となるリース契約を特定し、適切な処理が行えるようサポートします。

影響額シミュレーションサービス

新基準が適用された場合の財務諸表への影響額をシミュレーションし、早期に影響を把握できます。

multibookリース資産管理機能の提供

multibookのリース資産管理機能を活用し、リース契約の管理・処理をシステムで効率化します。

新リース会計基準に完全対応したmultibookのリース資産管理機能は、複雑なリース契約にも対応できる高機能を備えており、次の5つの特長があります:

- 複雑なリース契約に対応!

- 多段階(最大600段階)リース料設定

- 支払タイミング(前払、当月払、後払)

- フリーレント

- 条件変更

- 複数月前払

- 満期継続

- 中途解約

- 自動判定・自動計算、償還表の出力も可能!

- 少額・短期・資産計上の判定、割引率の自動設定や、使用権資産当初計上額、リース負債当初計上額、毎月の減価償却費、リース負債返済額、支払利息額算出も自動で行われます。また、リース契約毎に償還表の出力も可能です。

- 少額・短期・資産計上の判定、割引率の自動設定や、使用権資産当初計上額、リース負債当初計上額、毎月の減価償却費、リース負債返済額、支払利息額算出も自動で行われます。また、リース契約毎に償還表の出力も可能です。

- リーズナブルな価格で最短2週間の導入期間!

- 日本の新リース会計基準に準拠した必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすいmultibookは、最短2週間でのスピード導入が可能です。

さらに、リーズナブルな利用料金に加え、導入時の手厚いサポートと稼働後のフォロー体制も万全ですので、安心してご利用いただけます。

- 日本の新リース会計基準に準拠した必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすいmultibookは、最短2週間でのスピード導入が可能です。

- 連結決算にも対応!(海外拠点のリース資産)

- 海外拠点では、リース資産に関して、引き続き、オフバランスでの処理や、利子込み法での処理が継続される可能性が高く、このような海外拠点のリース資産に関しては、連結決算上で、連結修正仕訳が必要になります。multibookでは、日本拠点用の会計仕訳だけでなく海外拠点のリースに関する連結修正仕訳もサポートしています。

- 海外拠点では、リース資産に関して、引き続き、オフバランスでの処理や、利子込み法での処理が継続される可能性が高く、このような海外拠点のリース資産に関しては、連結決算上で、連結修正仕訳が必要になります。multibookでは、日本拠点用の会計仕訳だけでなく海外拠点のリースに関する連結修正仕訳もサポートしています。

- 大量のリース契約にも対応!

- バックグラウンド実行機能をはじめ、大量データでの業務運用をスムーズに行うための各種対応を実施しています。大量のリース契約でもストレス無くご利用いただけます。

- バックグラウンド実行機能をはじめ、大量データでの業務運用をスムーズに行うための各種対応を実施しています。大量のリース契約でもストレス無くご利用いただけます。

数十万件を超える等、さらに大量のリース契約が存在している場合は、ご相談ください。専用環境でのご提供など検討させていただきます。

新リース会計基準完全対応!multibookリース資産管理機能のサービス紹介資料はこちら>>

まとめ:適用企業を確認し、早期対応を進めよう

新リース会計基準の適用が必要な企業は、主に以下の3つに分類されます。

- 上場企業およびその連結子会社・関連会社

- 資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の大会社

- 会計監査人を設置している企業

これらに該当する企業は、新リース会計基準に対応する必要があります。また、上記の条件に該当しない中小企業でも、IPO準備や資金調達を見据える場合には早期に準拠することで、後々の手続きがスムーズになります。

2027年4月の強制適用まで猶予はあるものの、リース資産管理の会計実務—とりわけ仕訳処理—は大きく変わります。システム導入が不可欠なため、早期に準備を始め、適用前に並行稼働期間を確保することが成功の鍵です。

最後にマルチブックでは、以下を収録した「新リース会計基準完全ガイドブック」を配布中です。

- 新リース会計基準の概要

- 企業への影響と対応ポイント

- 実務担当者向け 新基準適用フロー

- システム必要要件、IT部門が対応すべきこと

ぜひ以下より無料ダウンロードいただき、制度対応とDX推進を同時に進めてください。

新リース会計基準対応のリース資産管理システム導入に関する相談や見積依頼はこちらから!>>

<関連記事>

・徹底解説!今から備える「新リース会計基準」導入の目的と実務対応のポイント

・新リース会計基準の要!割引率が財務諸表に与える影響と適切な決定方法

・新リース会計基準の早期適用: メリットと準備のポイントを徹底解説

・新リース会計基準 リース契約の落とし穴:リース期間の設定ミスで起こる財務リスクと対策

・経理担当者必見:「隠れリース」を識別し、新リース会計基準に備える

・リース資産管理システム(IFRS16号対応)で企業の財務管理を革新する

・リース資産管理ソフトウェアのトップ3:マルチブック、プロシップ、ワークスの比較